|

科學界震驚,益生菌增強病原體毒性瀏覽:745

|

清華大學的研究團隊在《Nature Microbiology》上發表了一項突破性研究,揭示了嗜黏蛋白阿克曼菌(Akkermansia muciniphila,簡稱 Akk 菌)這一被廣泛認可的「益生菌」,在特定條件下可能成為腸道病原體的「幫兇」。這項發現不僅顛覆了人們對 Akk 菌的傳統認知,還為理解腸道免疫防禦機制提供了全新視角。 Akk 菌以其獨特的生存方式聞名,主要以腸道黏液層中的黏蛋白為食。儘管這種行為看似破壞腸道環境,但實際上,Akk 菌能夠刺激腸道自我修復、促進黏液分泌,並生成丁酸等短鏈脂肪酸,為腸道細胞提供能量支持。此外,它還能增強腸道屏障功能,防止內毒素進入血液,參與調節能量代謝與炎症反應,從而維持免疫系統平衡。 第三型先天淋巴樣細胞的作用與缺失影響 研究團隊聚焦於第三型先天淋巴樣細胞(ILC3s),這些位於腸道黏膜中的細胞負責調節腸道菌群、維持微生態平衡,並對抗外來入侵者。已有研究表明,ILC3s 可通過依賴微生物群的方式,控制鼠檸檬酸桿菌(Citrobacter rodentium)在腸道中的定植。然而,其具體調控機制仍不明確。 研究發現,在正常情況下,ILC3s 會分泌白細胞介素 22(IL-22),增加腸道上皮細胞表面的岩藻糖基化水平,形成一道光滑屏障,阻止有害細菌入侵。同時,ILC3s 還能降低半乳糖基化水平,限制 Akk 菌的過度增殖。然而,當 ILC3s 缺失時,腸道上皮細胞表面的半乳糖基化水平異常升高,為 Akk 菌提供了豐富營養,導致其大量繁殖並分泌琥珀酸。  琥珀酸的雙重作用與病原體毒力提升 琥珀酸通常有助於調節腸道菌群,但在過量時會改變腸道微環境,促進病原體生長。特別是鼠檸檬酸桿菌,其毒力因子 Tir 和 Ler 的表達因琥珀酸而顯著上調,使得病原體更容易附著於腸道,引發感染。這表明,當 ILC3s 缺失時,Akk 菌的過度增殖可能間接幫助病原體提升毒性,從而加劇腸道感染風險。 這項研究首次明確了宿主免疫細胞(ILC3s)通過調節腸道上皮細胞糖基化水平來維持菌群平衡的重要性。專家指出,當 ILC3s 功能受損時,Akk 菌可能由「益友」轉變為「潛在威脅」,進一步突顯了腸道免疫系統與微生物群之間複雜且微妙的關係。 未來展望與應用潛力 儘管這一發現揭示了 Akk 菌在特定情境下的負面效應,但也為未來腸道健康管理提供了新方向。專家建議,未來研究應深入探討如何利用這些機制開發更有效的策略,預防感染性疾病並改善腸道健康。總體而言,這項研究提醒我們在評估腸道微生物作用時需更加全面和謹慎,同時為相關領域帶來了更多啟發。 |

| 猜你可能會喜歡: | ||

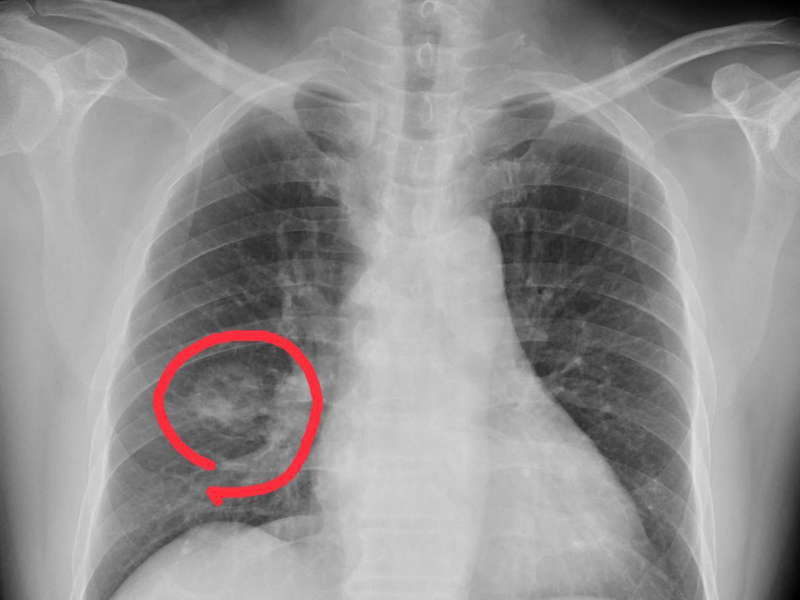

瀏覽:17004 手腳出現 4 種異常,可能是得肺癌了,千萬不要大意 |  瀏覽:6798 蝦背裡的黑線必須去掉嗎?吃蝦前必看的 7 個真相 |  瀏覽:3110 咳嗽2個月沒好轉 看醫生發現全是寄生蟲! |

返回主頁

@ 2019-2025

最後更新:2025-12-29

文章數:8489 / 閱讀量:63797104